Ist der festgestellte Grad der Behinderung (GdB) zu niedrig angesetzt, entspricht dies oft nicht der realen Beeinträchtigung der Betroffenen. Der Unterschied zwischen GdB 40 und GdB 50 ist dabei von großer Bedeutung, denn erst ab 50 liegt eine Schwerbehinderung vor, die wertvolle Nachteilsausgleiche mit sich bringt.

Die gute Nachricht: Ein Widerspruch gegen den GdB-Bescheid ist keine Formsache. Experten und Statistiken belegen eine hohe Korrekturquote im Widerspruchsverfahren. Dieser Leitfaden informiert über die rechtlichen Schritte, die wichtigsten Argumente und wie die Chancen auf den Schwerbehindertenausweis strategisch erhöht werden können.

Schwerbehinderung, Rente und GdB 50: Wegweisendes Urteil zwingt Behörde zum Handeln

Inhaltsverzeichnis

GdB-Stufen: Entscheidende Rechte und Nachteilsausgleiche

Die GdB-Stufen definieren die Höhe und Art der möglichen Unterstützung. Ab GdB 50 erfolgt der entscheidende Statuswechsel zur amtlich anerkannten Schwerbehinderung und damit der Zugang zu den wichtigsten arbeitsrechtlichen Vorteilen.

| GdB-Stufe | Status / Bezeichnung | Wesentliche Nachteilsausgleiche (Praktischer Wert) |

|---|---|---|

| GdB 20–40 | Behinderung (keine Schwerbehinderung) | Steuervorteile (Behinderten-Pauschbetrag). Arbeitsrechtlich: Nur Gleichstellung möglich (muss bei der Agentur für Arbeit beantragt werden), um Kündigungsschutz zu erhalten. Kein Zusatzurlaub. |

| Ab GdB 50 | Schwerbehinderung (Ausweis in Grün-Rot) | Automatische und wesentliche Vorteile:

|

| Ab GdB 70 | Schwerbehinderung + Merkzeichen (z. B. G, aG, H) | Spezifische Vorteile durch die Merkzeichen, z. B. Fahrvergünstigungen im ÖPNV (mit Wertmarke), Parkerleichterungen, Befreiung von der Kfz-Steuer (abhängig vom Merkzeichen). |

Warum Widerspruch oft erfolgreich ist: Fakten und Gründe

Die Erfahrung zeigt: Der erste Bescheid des Versorgungsamtes fällt oft niedriger aus als erwartet. Das ist kein Grund zur Resignation, denn die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs sind signifikant hoch.

Die Erfolgsquote (Statistik)

Statistiken von Sozialverbänden zeigen, dass der Widerspruch ein sehr wirksames Rechtsmittel ist:

- Abhilfequote: Etwa 30 bis 40 % aller Widersprüche führen zu einer Abhilfe – das heißt, das Versorgungsamt korrigiert seine Entscheidung und kommt dem Antragsteller entgegen (z. B. durch einen höheren Grad der Behinderung oder die Zuerkennung von Merkzeichen).

- Fazit: Statistisch gesehen wird fast jeder dritte bis zweite Bescheid, gegen den Widerspruch eingelegt wird, nachträglich zugunsten des Betroffenen korrigiert.

Häufige Gründe für den Erfolg im Verfahren

Die hohe Erfolgsquote liegt meist an Fehlern oder Unvollständigkeiten im ersten Feststellungsverfahren. Ein erfolgreicher Widerspruch zielt direkt auf diese Punkte ab:

| Grund für den Fehler | Strategischer Fokus des Widerspruchs |

|---|---|

| Fehlende/Unvollständige Unterlagen | Das Amt hat nicht alle **aktuellen fachärztlichen Berichte** angefordert oder diese wurden nicht ausreichend berücksichtigt. |

| Fehlerhafte Gesamt-GdB-Bildung | Die **Wechselwirkungen** zwischen mehreren Beeinträchtigungen wurden nicht angemessen bewertet. Funktionsstörungen können sich gegenseitig verstärken (Beispiel: Rückenleiden und dadurch ausgelöste psychische Belastung). |

| Fehlende Alltagsrelevanz | Die Beeinträchtigung wurde zwar medizinisch festgestellt, aber ihre **tatsächliche Auswirkung auf den Alltag und das Berufsleben** (z. B. nur noch 2 Stunden Stehen möglich) wurde im Bescheid unterschätzt. |

| Nicht anerkannte Merkzeichen | Der Bescheid verweigert die Zuerkennung wichtiger Merkzeichen (z. B. G, aG), die Zugang zu Mobilitäts- und Steuervorteilen verschaffen. |

Strategie: Wann ein Widerspruch oder Neuantrag sinnvoller ist

Die Wahl des korrekten Rechtsmittels ist strategisch entscheidend und kann den Erfolg des Verfahrens massiv beeinflussen.

| Ihr Szenario | Empfohlener Weg | Strategische Begründung |

|---|---|---|

| GdB 40 festgestellt, GdB 50 angestrebt | Widerspruch | Die kritische Schwelle liegt nah. Im Widerspruchsverfahren wird die Gesamtbeeinträchtigung aller Funktionsstörungen erneut umfassend geprüft. Hier können gezielt Argumente nachgereicht und Gutachten des Versorgungsamtes widerlegt werden, ohne den gesamten Erst-Antrag neu zu stellen. |

| Antrag komplett abgelehnt (GdB 0) | Widerspruch ODER Neuantrag | Widerspruch: Bei einer fehlerhaften Bescheid-Begründung (z. B. fehlende Berücksichtigung von Erkrankungen). Neuantrag: Bei stark unvollständigen Erstunterlagen kann ein komplett neuer Antrag, der aktuelle, aussagekräftige Arztberichte enthält, schneller zum Ziel führen. |

| Gesundheitszustand hat sich seit Bescheid verschlechtert | Verschlimmerungsantrag | Liegt seit dem Erstbescheid eine deutliche, dokumentierte Verschlechterung oder eine neue, gravierende Erkrankung vor, muss ein formeller Verschlimmerungsantrag gestellt werden. Dieses Verfahren fokussiert sich ausschließlich auf die zeitliche Veränderung der Beeinträchtigung. |

Schritt-für-Schritt: Das erfolgreiche Widerspruchsverfahren

Antragsteller müssen die Formalien strikt beachten, um den Anspruch auf den höheren GdB zu wahren.

Schritt 1: Fristwahrender Widerspruch einlegen (h3)

Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats nach Erhalt des Bescheides beim Versorgungsamt eingehen.

- Form und Frist: Das Schreiben muss schriftlich per Post (Einschreiben empfohlen) oder zur Niederschrift vor Ort erfolgen, um die Frist zu wahren. Eine einfache E-Mail ist nicht rechtsgültig.

- Inhalt: Es genügt ein formloses Schreiben, das eindeutig fristgerecht Widerspruch gegen den Bescheid vom [Datum] mit dem Aktenzeichen [Aktenzeichen] erklärt.

- Empfehlung: Um Zeit für die Argumentation zu gewinnen, sollte angekündigt werden, dass die ausführliche Begründung fristgerecht nachgereicht wird.

Schritt 2: Akteneinsicht beantragen

Die Anforderung der Akteneinsicht ist essenziell für eine fundierte Begründung.

- Nutzen: Antragsteller erhalten so Einblick in alle medizinischen Unterlagen und die internen Gutachten des Amtes. Dies ermöglicht es, Fehler in der Bewertung der Sachbearbeiter und die zugrunde liegende Logik (z.B. falsche Anwendung der Versorgungsmedizinischen Grundsätze) genau zu analysieren.

- Rechtslage: Das Recht auf Akteneinsicht ist gesetzlich verankert.

Schritt 3: Fundierte Begründung nachreichen

Dies ist der wichtigste Schritt im Verfahren.

- Fokus auf Alltagsbeeinträchtigung: Es sollte nicht nur die Diagnose genannt, sondern die konkreten Einschränkungen der Teilhabe am Leben beschrieben werden. Wie stark sind Mobilität, soziale Interaktion, Schlaf oder Konzentrationsfähigkeit tatsächlich betroffen?

- Beweismittel: Aktuelle Berichte (Klinikentlassungen, Reha-Berichte, fachärztliche Gutachten) müssen eingereicht werden, um die Schwere der Erkrankung / Beeinträchtigung zu dokumentieren.

- Expertenrat: Das Hinzuziehen eines Fachanwalts für Sozialrecht oder einer Schwerbehindertenvertretung ist ratsam, um die Versorgungsmedizinische Verordnung (VersMedV) optimal zur Begründung zu nutzen.

Die 4 häufigsten Fehler beim GdB-Widerspruch – und wie sie zu vermeiden sind

Die Vermeidung dieser gängigen Fehler erhöht die Chance auf den GdB 50 signifikant.

- Frist verpasst: Der häufigste Fehler, der zur Unzulässigkeit des Widerspruchs führt. Lösung: Unbedingt den fristwahrenden Widerspruch per Einschreiben versenden.

- Unzureichende Beschreibung: Der Text beschränkt sich auf Diagnosen ohne Alltagsbezug. Lösung: Die Argumentation muss die funktionellen Auswirkungen der Erkrankung auf die Teilhabe fokussieren.

- Verzicht auf Akteneinsicht: Die Gegenseite argumentiert „blind“, ohne die Bewertungsgrundlage zu kennen. Lösung: Immer Akteneinsicht beantragen, um die Angriffspunkte präzise zu ermitteln.

- Fehlende Betonung der Wechselwirkungen: Nur Einzelleiden werden betrachtet. Lösung: Die Wechselwirkungen von verschiedenen Gesundheitsstörungen (z.B. Depression durch chronische Schmerzen) müssen hervorgehoben werden, da der Gesamt-GdB die Summe der Einzelwerte übersteigen kann.

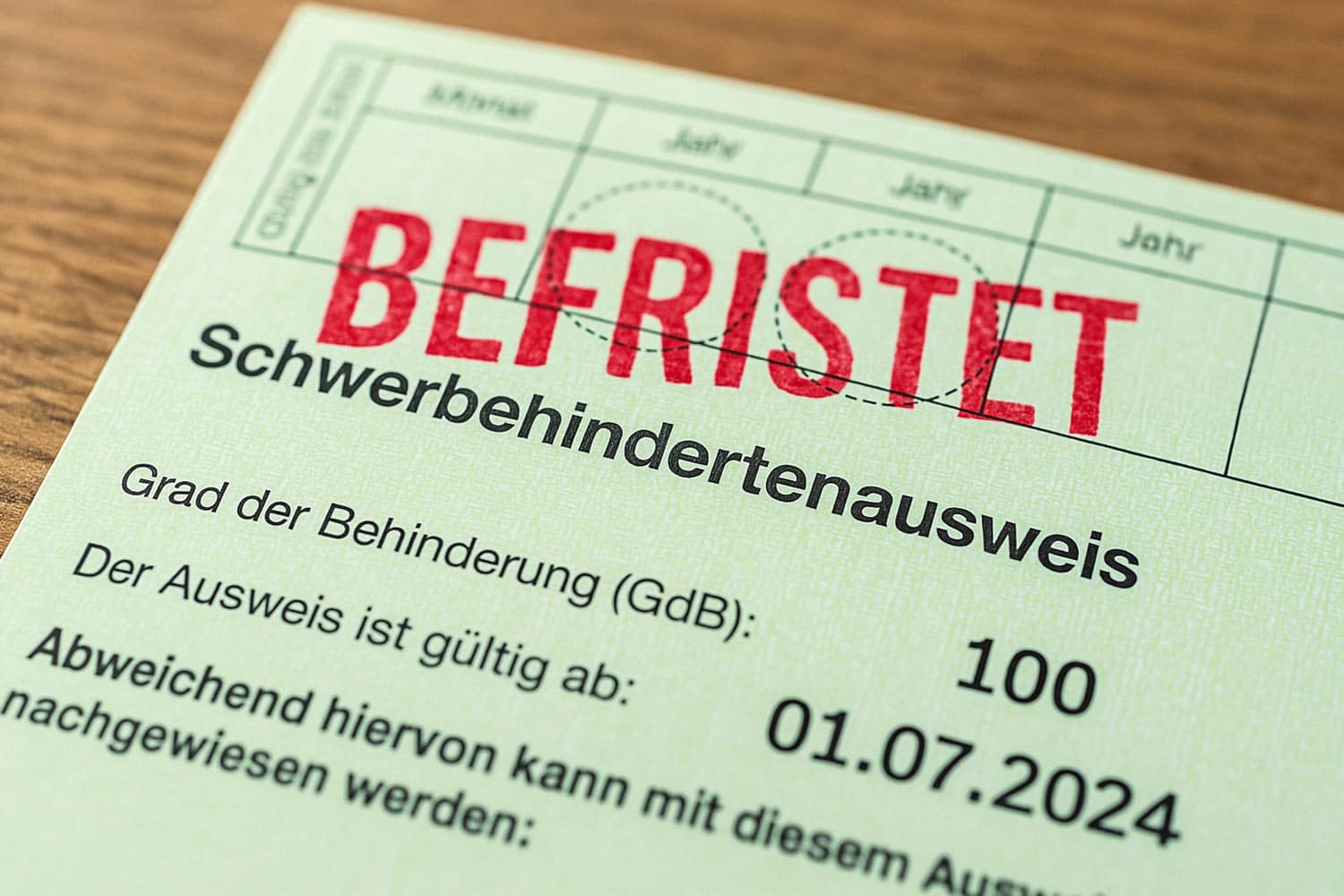

Auch bei GdB 100 Schwerbehindertenausweis nicht unbefristet – diese Ausnahmen gelten

Bei drohender Herabstufung: Rechte bei der Nachprüfung

Auch ein einmal festgestellter GdB kann vom Versorgungsamt jederzeit einer Nachprüfung unterzogen werden. Dies geschieht in der Regel, wenn der Bescheid eine Überprüfungsklausel enthält oder sich der Gesundheitszustand nach Aktenlage wesentlich gebessert haben könnte.

Achtung: Steht bei dieser Prüfung eine Herabsetzung des GdB unter 50 im Raum, steht nicht weniger als der Verlust der Schwerbehinderteneigenschaft und damit sämtlicher essentieller Vorteile – wie des besonderen Kündigungsschutzes und des Zusatzurlaubs – auf dem Spiel. Daher ist das entschlossene und fristgerechte Vorgehen in diesem Szenario zwingend notwendig.

| Aspekt der Herabsetzung | Wichtigste Regelung und strategische Hinweise |

|---|---|

| Beweislast | Das Versorgungsamt trägt die volle Beweislast und muss eine wesentliche Besserung des Gesundheitszustandes nachweisen. Eine leichte oder geringfügige Verbesserung reicht dafür nicht aus. Wehren Sie sich durch Vorlage neuer, aktueller Befundberichte. |

| Rechtsmittel | Droht die Herabstufung, muss innerhalb der Monatsfrist Widerspruch eingelegt werden. Während des Widerspruchsverfahrens gilt der höhere GdB (z. B. GdB 50) in der Regel als weiterhin gültig (aufschiebende Wirkung). |

| Arbeitsrechtlicher Schutz | Wird der GdB (z. B. von 50 auf 40) herabgesetzt, gilt der besondere Kündigungsschutz noch drei Monate nach Bestandskraft des Herabsetzungsbescheides weiter (sog. Schutzfrist). |

| Ausweisverlängerung | Bei laufendem Widerspruchsverfahren gegen die Herabstufung muss das Versorgungsamt den Schwerbehindertenausweis vorläufig verlängern, um die Nachteilsausgleiche (z. B. Zusatzurlaub) bis zur endgültigen Entscheidung zu sichern. |

Die wichtigsten Fragen zum GdB-Widerspruch

Wie lange dauert das Widerspruchsverfahren?

Das Verfahren gegen den GdB-Bescheid dauert realistisch 3 bis 6 Monate, da das Versorgungsamt Gutachten einholen und Unterlagen neu bewerten muss. Strategischer Hinweis: Bereits nach 3 Monaten ohne Entscheidung haben Sie das gesetzliche Recht, eine Untätigkeitsklage beim Sozialgericht einzureichen, um das Amt zur schnellen Bearbeitung zu zwingen.

Welche Frist gilt für den Widerspruch?

Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats nach Erhalt des Bescheids schriftlich beim Versorgungsamt eingegangen sein. Die genaue Frist ist der Rechtsbehelfsbelehrung zu entnehmen.

Fallen Kosten an?

Das Widerspruchsverfahren selbst ist kostenfrei. Bei anwaltlicher Vertretung entstehen Kosten, die unter Umständen von einer Rechtsschutzversicherung oder der Prozesskostenhilfe übernommen werden.

Ist eine ärztliche Untersuchung durch das Amt erforderlich?

Das Versorgungsamt stützt seine Entscheidung primär auf vorhandene Unterlagen der behandelnden Ärzte. Es kann jedoch in Einzelfällen ein unabhängiges Gutachten bei einem Gutachter in Auftrag geben (was die Verfahrensdauer verlängern kann).

Mit Strategie zum angestrebten GdB

Es ist strategisch ratsam, sich nicht mit einem zu niedrigen Grad der Behinderung abzufinden. Der Weg zum GdB 50 ist von entscheidender Bedeutung, da er essenziellen Nachteilsausgleiche wie den Kündigungsschutz und den Zusatzurlaub eröffnet.

Der Erfolg im Widerspruchsverfahren basiert auf klaren Schritten: Die Einhaltung der Monatsfrist, die Beantragung der Akteneinsicht sowie eine fundierte Begründung, welche die Alltagsrelevanz der Beeinträchtigungen präzise darlegt. Mit dieser strukturierten Vorgehensweise steigen die Erfolgsaussichten maßgeblich.