Inhaltsverzeichnis

Kurzüberblick: Die Inflation trifft Haushalte unterschiedlich

- Inflation ist nicht für alle gleich: Die tatsächliche Teuerung variiert stark je nach Ausgabenstruktur (haushaltsspezifische Inflation).

- Überproportionale Belastung: Bürgergeld-Haushalte geben relativ mehr für Lebensmittel und Haushaltsstrom aus. Diese Posten waren die stärksten Preistreiber.

- Wohnkosten-Risiko: Miete und Heizung werden zwar vom Jobcenter übernommen (KdU), aber nur bis zur Angemessenheitsgrenze. Wird diese überschritten, muss die entstehende Lücke aus dem Regelsatz finanziert werden.

- Preisniveau bleibt erhöht: Eine sinkende Inflationsrate bedeutet lediglich ein langsameres Anstiegstempo der Preise; das hohe Preisniveau bleibt bestehen.

Was „haushaltsspezifische Inflation“ bedeutet

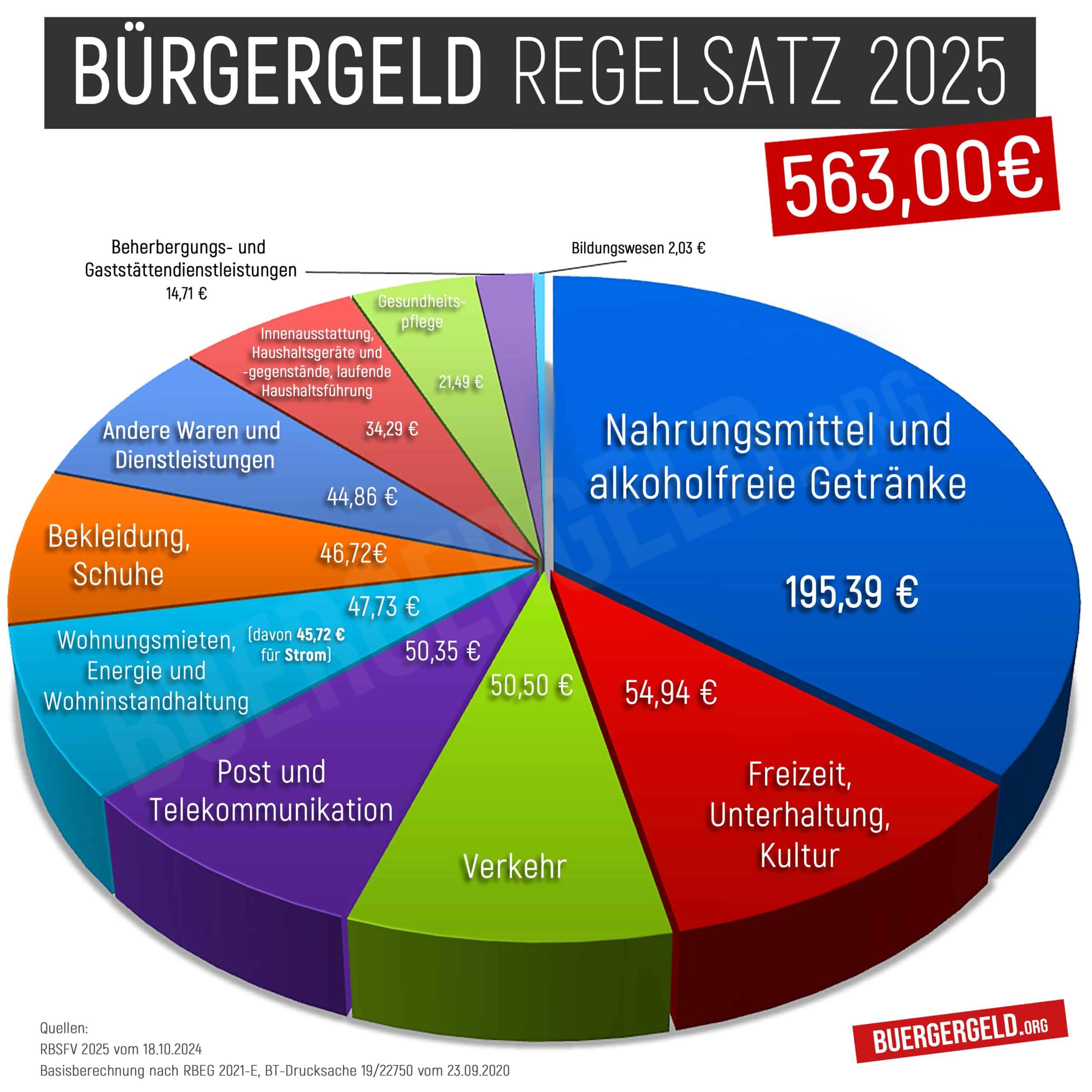

Die offizielle Inflationsrate misst die Veränderung des Verbraucherpreisindex auf Basis eines durchschnittlichen Warenkorbs. Die Gewichte der einzelnen Güterarten unterscheiden sich jedoch je nach Haushaltstyp: Geringverdiener und Bürgergeld-Bezieher müssen den Großteil ihres Budgets für unverzichtbare Pflichtposten aufwenden, eben Lebensmittel und Strom.

Stromschulden explodieren – Bürgergeld Nullrunde verschärft Not

Der entscheidende Unterschied liegt im Verhältnis der finanziellen Belastung – und der damit verbundenen Notwendigkeit zum Verzicht: Beträgt der Wocheneinkauf 100 €, so verschlingt dieser für einen Bürgergeld-Empfänger (Single, 563 € Regelsatz) bereits fast 18 % des gesamten Monatsbudgets. Für einen Haushalt mit 5.000 € Nettoeinkommen sind es hingegen nur lächerliche 2 %. Eine Preissteigerung von nur 10 € trifft das knappe Budget somit neunmal härter. Konkret: Kostet die Butter nun 3,00 € statt 2,50 €, muss der Bürgergeld-Empfänger eventuell entscheiden, ob er diesen halben Euro nun beim Brot oder beim Käse einspart, während die Veränderung im Haushalt mit hohem Einkommen völlig irrelevant bleibt.

Da diese Pflichtposten in den letzten Jahren überdurchschnittlich stark gestiegen sind, weicht die persönliche Teuerungsrate dieser Haushalte oft stark von der amtlichen Rate ab. Zusätzlich verschärft sich das Problem, weil die Bürgergeld Regelsätze die realen Preissteigerungen oft nur stark verzögert oder – wie durch die beschlossene Nullrunde für 2025 und auch 2026 – gar nicht abbilden können. Diese mangelnde Anpassung hat die Schere zwischen Regelsatz und Kaufkraft langfristig geöffnet.

Wohnen & Heizen: Der Knackpunkt Haushaltsstrom und KdU

KdU (Kosten der Unterkunft und Heizung): Das Jobcenter übernimmt die angemessenen Kosten für Miete (inkl. kalter Nebenkosten) und Heizung. Die Angemessenheit richtet sich nach lokalen Richtwerten.

- Direkte Belastung des Regelsatzes: Haushaltsstrom (Licht, Geräte) ist nicht Teil der KdU und muss vollständig aus dem Regelsatz bestritten werden.

- Indirekte Belastung (Wohnkostenlücke): Liegen die tatsächlichen Mieten oder Heizkosten über den Angemessenheitsgrenzen des Jobcenters, müssen die Betroffenen die Differenz (Wohnkostenlücke) nach einer möglichen Übergangsfrist aus dem Regelsatz zahlen.

Für die Inflationsbelastung bedeutet dies: Steigende Kosten für Lebensmittel und Haushaltsstrom treffen Bürgergeld-Haushalte direkt. Die Wohnkosten werden dann zum Problem, wenn eine Wohnkostenlücke entsteht.

Wieso die Inflation Bürgergeld-Haushalte am stärksten trifft

Die Inflation wirkt bei geringen Einkommen direkt auf die Existenzsicherung. Die größten finanziellen Schläge treffen Haushalte bei drei Posten, die kaum vermeidbar sind:

Lebensmittel: Der tägliche Kaufkraftverlust

Grundnahrungsmittel machen den größten Teil des Budgets aus, das nach Abzug der festen Kosten (wie Miete) verbleibt. Schon moderate Preissteigerungen im Supermarkt führen hier sofort zu spürbaren und kaum auszugleichenden Mehrkosten. Die Folge ist eine direkte Einschränkung der Ernährung, da Einsparungen nur noch über die Qualität oder Menge der Lebensmittel möglich sind.

Bürgergeld: 6,30 Euro fürs Essen reichen nicht

Haushaltsstrom: Die unsichtbare Budgetfalle

Kosten für Haushaltsstrom (Licht, Kochen, Geräte) müssen vollständig aus dem Regelsatz gedeckt werden, da sie nicht Teil der Kosten der Unterkunft (KdU) sind. Steigende Strompreise belasten das Budget daher Monat für Monat unmittelbar. Da ein notwendiger Grundverbrauch für Kühlschrank und Beleuchtung kaum senkbar ist, wirkt sich jeder Preisanstieg wie eine Kürzung des Regelsatzes aus.

Wohnkostenlücke: Wenn die Miete den Regelsatz auffrisst

Problematisch wird es, wenn Mieten oder Betriebskosten die Angemessenheitswerte der Behörde überschreiten. Die Differenz – die sogenannte Wohnkostenlücke – muss dann aus dem Regelsatz bestritten werden. Dies zwingt Betroffene, Geld, das eigentlich für Lebensmittel oder Strom vorgesehen war, für die Miete auszugeben. Der finanzielle Spielraum für andere existenzsichernde Ausgaben wird dadurch drastisch reduziert.

Rechenbeispiel: Preisniveau vs. Teuerungsrate

Das offizielle Sinken der Inflationsrate wird oft missverstanden: Sinkt die Rate, fallen die Preise nicht.

Beispiel: Kostet ein Warenkorb ursprünglich 100 €. Wenn die Inflationsrate im ersten Jahr 10 % beträgt, kostet der Korb 110 €. Sinkt die Inflationsrate im zweiten Jahr auf nur noch 2 %, wird dieser Preis von 110 € weiter erhöht: Der Korb kostet dann 112,20 €. Die Preise sind also nicht gefallen – sie steigen nur langsamer vom bereits hohen Niveau aus. Das Preisniveau bleibt dauerhaft erhöht (hier 112,20 €).

Dies ist entscheidend, da die Preise für notwendige Posten dauerhaft auf diesem erhöhten Niveau verharren, was Bürgergeld-Haushalte langfristig belastet.

Folgen der Teuerung: Warum die Inflation psychologisch stärker wirkt

Die strukturellen Nachteile und geringen finanziellen Puffer führen dazu, dass sich die Preissteigerungen für Bürgergeld-Bezieher psychologisch und finanziell deutlich drastischer anfühlen:

- Hohe Pflichtlast ohne Ausweichmöglichkeit: Ein extrem großer Teil des monatlichen Budgets ist fix für notwendige Ausgaben wie Lebensmittel und Haushaltsstrom gebunden. Diese Pflichtlast lässt sich nicht vermeiden oder in günstigere Zeiten verschieben. Steigen die Preise dieser Güter, muss das Budget zwangsläufig belastet werden, da es keine günstigeren Alternativen oder Substitutionsgüter gibt.

- Geringe Puffer und existenzielle Not: Es existieren kaum finanzielle Rücklagen oder flexible Ausgaben (z. B. für Freizeit oder Kleidung), die zur Abfederung unerwarteter oder hoher Preisspitzen genutzt werden könnten. Fehlt dieser Puffer, führt bspw. eine hohe Strom-Nachzahlung oder eine unerwartete Reparatur sofort in die finanzielle Notlage und macht oft die Aufnahme von Schulden nötig. Der Spielraum zum Ausweichen ist praktisch nicht vorhanden.

- Direkter Durchschlag und sichtbare Belastung: Preisänderungen betreffen direkt Posten, die jeden Monat fällig und im Alltag sofort sichtbar sind, wie die Preise im Supermarkt oder die monatliche Stromrechnung. Die ständige Konfrontation mit steigenden Kosten für Grundbedürfnisse prägt die gefühlte Inflation deutlich stärker als die Veränderung der Preise von seltenen Anschaffungen oder Luxusgütern.

Jeder Dritte kann unerwartete Ausgaben nicht zahlen

Praxis-Check: Mehrkosten dokumentieren und finanzielle Risiken vermeiden

- Die eigene Teuerung sichtbar machen und dokumentieren: Das Sammeln von Belegen für Stromabschläge, Nebenkostenabrechnungen und Grundnahrungsmittel kann die persönliche Teuerung sichtbar machen – unabhängig von der amtlichen Rate. Diese Dokumentation ist besonders wichtig, um bei möglichen außergewöhnlichen Belastungen (z. B. extrem gestiegene Heizkosten) im Zweifel einen erhöhten Bedarf gegenüber dem Jobcenter oder bei Beratungsstellen belegen zu können.

- Stromtarif und Verbrauch aktiv prüfen: Da der Haushaltsstrom vollständig aus dem Regelsatz gezahlt wird, ist hier jede Entlastung direkt spürbar. Betroffenen wird geraten, ihren Tarif und die monatlichen Abschläge regelmäßig zu prüfen und Anbieter zu vergleichen. Gleichzeitig sollte der Verbrauch kritisch hinterfragt werden (z. B. Geräte nicht im Standby lassen, Energieeffizienz älterer Geräte prüfen).

- KdU-Grenzen bei Mietanstieg und Nachzahlungen beachten: Bei Mieterhöhungen oder drohenden hohen Nachzahlungen für Heizkosten sollten Betroffene die lokalen Angemessenheitswerte des zuständigen Jobcenters im Blick behalten. Droht die Miete, die Angemessenheitsgrenze zu überschreiten (oder liegt sie bereits darüber), ist eine frühzeitige Beratung (z. B. bei der Caritas, Diakonie oder Mietervereinen) essenziell. Dies hilft, eine mögliche Wohnkostenlücke zu vermeiden oder die notwendigen Schritte nach einer Kostensenkungsaufforderung korrekt zu befolgen.

Es trifft die Ärmsten: Kein Bürgergeld-exklusives Problem

Die im Artikel beschriebenen Mechanismen der Inflation sind nicht exklusiv für Bürgergeld-Haushalte. Sie treffen strukturell alle Menschen mit geringem Einkommen ebenso hart.

Rentner mit niedriger Rente oder gar Grundsicherung oder auch Geringverdiener, die ihr monatliches Budget ebenfalls primär für Pflichtausgaben wie Lebensmittel, Haushaltsstrom und Wohnkosten aufwenden müssen, sind der gleichen erhöhten Teuerungsrate ausgesetzt. Da auch diese Haushalte kaum Rücklagen bilden können und keinen Spielraum zum Ausweichen haben, führt die Inflation auch hier direkt zur akuten Existenznot und zur Erosion der Kaufkraft. Das Problem ist somit ein generelles Armutsproblem in Zeiten hoher Preise.